호흡기 감염은 암 전이를 "깨울" 수 있다.

- Jenner Nex

- 2025년 7월 31일

- 3분 분량

코로나바이러스, 인플루엔자 등은 잠복 암세포를 재활성화하고 폐 전이를 촉진한다.

치명적인 부작용:

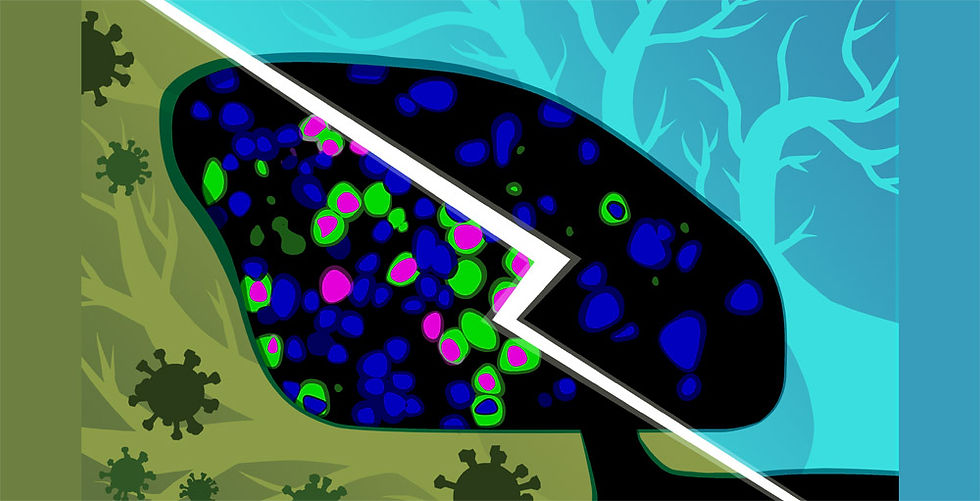

암 환자가 인플루엔자, 코로나바이러스 또는 기타 호흡기 감염을 앓게되면 전이가 발생할 수 있다. 이 바이러스 감염은 폐의 잠복 암세포를 "깨우는" 과정을 유발한다. 연구자들은 "네이처"에 보고한 바와 같이, 그 결과 암세포가 빠르게 증식하고 새로운 폐 전이가 발생한다.

많은 암 환자들이 원발성 종양이 아닌 전이로 사망한다. 전이는 혈류를 통해 다른 장기로 퍼져 자리를 잡은 파종성 암세포에서 발생한다. 이후 오랜 휴면 상태가 이어지는 경우가 많다. 전이 세포는 처음에는 비활성 상태를 유지하며, "수면" 세포로서 공격적인 항암 화학 요법에도 살아남을 수 있다. 수년 또는 수십 년 후, 이러한 전이성 암세포는 다시 깨어나 전이를 형성한다. 유방암의 경우 폐, 뼈, 또는 간에서 이러한 현상이 특히 흔하다.

유발 요인 찾기

그렇다면 무엇이 전이성 암세포를 깨우는 걸까? 콜로라도 대학교의 시 치아(Shi Chia)와 그의 동료들은 "전이를 멈추려면 전이성 암세포의 휴면기를 방해하는 메커니즘을 이해하는 것이 중요하다"고 설명했다. 이전 연구에서는 암세포 환경의 신호 분자와 재프로그램된 면역 세포가 역할을 하는 것으로 나타났다.

치아와 그의 동료들은 이제 또 다른 요인을 발견했다. 그들의 출발점은 코로나바이러스 팬데믹 기간의 관찰이었다. "팬데믹 기간 암 사망률이 증가할 가능성이 있다는 보고가 있었다"고 공동 저자인 뉴욕시 알베르트 아인슈타인 의대의 훌리오 아기레-기소(Julio Aguirre-Ghiso)는 말했다. 이는 감염으로 유발된 염증이 휴면 암세포를 활성화시킬 수 있다는 증거를 뒷받침한다.

전이 부담 최대 천 배 증가

연구진은 이제 이 단서를 더욱 추적했다. 연구진은 유방암과 이미 폐로 전이된 휴면 암세포를 가진 생쥐에서 바이러스 감염과 암 전이 사이의 연관성을 처음으로 조사했다. 연구팀은 이 생쥐들과 비암성 생쥐 대조군에 인플루엔자 바이러스 또는 SARS-CoV-2를 감염시켰다.

결과는 감염 후 며칠 만에 생쥐의 폐암세포가 극적으로 증식했음을 보여주었다. 치아와 그의 연구팀은 "전이 부담이 3일에서 15일 사이에 1백 배에서 1천 배까지 증가한 것이 놀랍다"고 보고했다. 암세포의 바이오마커는 이 암세포들이 이전에 존재했지만, 다시 깨어난 파종성 암세포의 후손임을 확인했다.

"불붙은 잉걸불처럼"

이 결과는 인플루엔자나 COVID-19와 같은 바이러스성 호흡기 감염이 폐의 파종성 암세포를 재활성화하여 전이를 촉진할 수 있음을 보여준다. 콜로라도 대학교의 선임 저자인 제임스 드그레고리는 이러한 효과를 불의 재점화에 비유했다. "잠복 암세포는 버려진 캠프파이어의 잉걸불(불이 이글이글 핀 숯덩이)과 같고, 호흡기 바이러스는 불꽃을 다시 일으키는 강풍과 같다"고 연구진은 설명했다.

추가 분석을 통해 바이러스 감염이 암세포를 어떻게 깨우는지도 밝혀졌다. 결과에 따르면 감염된 폐 세포는 염증 전달 물질인 인터루킨-6를 다량 분비한다. 치아와 그의 동료들이 발견했듯이, 이 전달 물질은 잠복 암세포에서 일련의 반응을 유발하여 암세포를 재활성화한다. 그러나 이것만으로는 감염이 가라앉은 지 몇 달 후에도 깨어난 암세포가 왜 특히 빠르게 증식했는지 설명할 수 없다. 연구진은 "이는 다른 요인의 존재를 시사한다"고 말했다.

실제로, "재프로그램된" 면역 세포는 전이성 성장을 촉진한다는 사실도 발견했다. T 헬퍼 세포(CD4+)는 T 킬러 세포를 억제하여 암세포를 인식하고 죽이는 것을 방해한다.

인간에게도 마찬가지일까?

하지만 이러한 결과가 인간에게도 적용될 수 있을까? 이를 검증하기 위해 치아와 그의 동료들은 코로나바이러스 팬데믹의 첫 단계였던 2020년의 역학 데이터를 평가했다. 그들은 이 기간 미국에서 약 3만5000명의 유방암 환자와 영국에서 약 4천800명의 암 환자의 사망률을 분석했다.

연구진은 "이 기간 코로나바이러스 양성 판정을 받은 암 환자의 사망률이 비감염 환자에 비해 거의 두 배 증가한 것을 발견했다"고 보고했다. 미국 유방암 환자들에게서도 유사한 결과가 나타났다. 코로나바이러스 감염 후 폐 전이가 발생한 빈도는 감염되지 않은 환자보다 50% 더 높았다.

예방 및 치료를 위한 잠재적 접근법

치아(Chia)와 그의 연구진에 따르면, 이러한 역학 자료는 바이러스성 호흡기 감염과 폐의 휴면 암세포 재활성화 사이의 연관성을 확인시켜 준다. 공동 저자인 위트레흐트 대학교의 로엘 페르묄렌(Roel Vermeulen)은 "이번 연구 결과는 암 생존자가 호흡기 감염 후 전이 재발 위험이 증가할 수 있음을 시사한다"고 말했다.

이번 연구 결과는 감염과 암 전이 사이의 연관성에 대한 새로운 통찰력을 제공한다. 하지만 이러한 연관성을 깨는 데에도 도움이 될 수 있다. 아기레-기소(Aguirre-Ghiso)는 "휴면 암세포 재활성화의 핵심 요인으로 인터루킨-6가 발견되었다는 것은 IL-6 억제제 또는 기타 면역 요법을 사용하여 바이러스 감염 후 전이를 예방하거나 완화할 수 있음을 시사한다"고 말했다. 이러한 연관성이 사실인지 확인하기 위해서는 후속 연구가 필요하다.

참고: Nature, 2025; doi: 10.1038/s41586-025-09332-0

출처: University of Colorado Anschutz Medical Campus