전기장을 감지해 적과 아군을 구별하는 곤충

- Jenner Nex

- 2025년 8월 9일

- 2분 분량

전기 감각을 활용한 디자이너 룩

정전기가 혹등 귀뚜라미의 기묘한 모양을 만들었을지도 모른다.

디자이너 헬멧을 쓴 외계인처럼 보이는 것은 사실 혹등 귀뚜라미다. 화려한 등껍질 모양을 선호하는 곤충이죠. 뿔, 공, 가시 등 3천 종이 넘는 이 동물들은 독특한 외모로 서로를 압도한다. 연구자들이 발견한 바에 따르면, 이 기묘한 몸 장식은 곤충이 전기장을 감지하여 아군과 적군을 구별하는 데 도움이 될 수 있다.

많은 동물이 인간에게는 알려지지 않은 감각을 지니고 있다. 그중 하나가 전기장을 감지하는 능력이다. 오리너구리와 돌고래는 사냥할 때 전기 감각을 사용하는 반면, 호박벌과 벌은 꽃의 전하를 보고 꽃에 꿀이 있는지 판별할 수 있다. 반대로 애벌레는 전기장을 이용하여 잠재적인 포식자를 조기에 감지한다.

전기 감각인가, 허영심인가?

전기 감각의 광범위한 분포를 고려할 때, 일부 동물 집단이 진화 과정에서 전기장 감지 능력을 향상시키는 특별한 신체 구조를 발달시켰을지도 모른다는 의문이 제기됐다. 이를 확인하기 위해 브리스톨 대학교의 샘 잉글랜드가 이끄는 연구진은 곤충과 뿔매미과(Membracidae)를 자세히 조사했다.

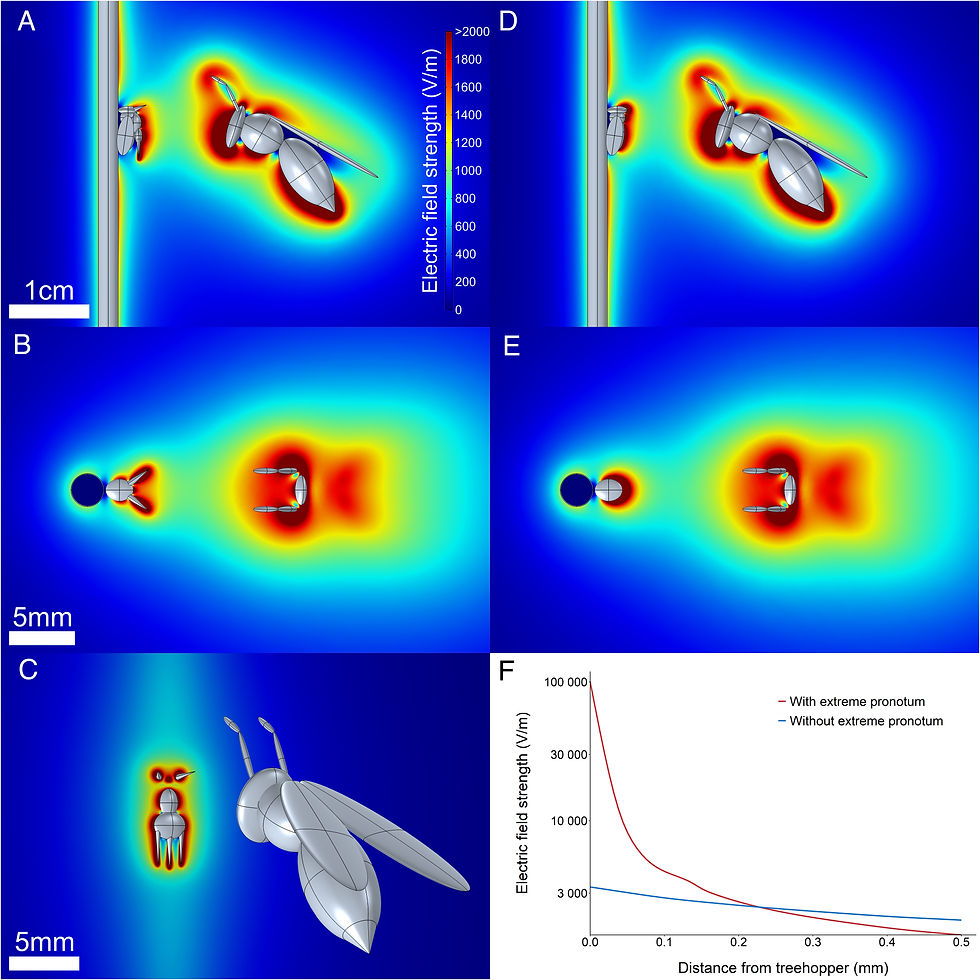

뿔매미과는 3천 종이 넘는 종으로 구성되어 있으며, 놀랍도록 다양한 모양으로 유명하다. 이들의 특징적인 특징은 머리 뒤쪽의 크게 확장된 방패 모양 부분인데, 많은 종에서 이 부분은 뿔, 가시, 또는 구형 돌출부와 같은 기이한 구조로 진화했다. 지금까지 이 화려한 신체 장식의 기능은 미스터리로 남아 있었지만, 어쩌면 전기장 감지에 역할을 하는 것일지도 모른다. 연구팀은 이를 확인하기 위해 다양한 종의 껍질 모양을 측정하고 이러한 구조가 전기장 증폭 역할을 하는 방식을 분석했다.

아군과 적군을 구분하는 레이더

실제로 "혹등쥐며느리와 같은 동물의 극단적인 형태가 전기 자극에 대한 민감도를 높일 수 있다는 것이 우리 연구로 밝혀졌다."라고 잉글랜드와 그의 동료들은 기술했다. 화려한 껍데기를 가진 이 곤충들은 주변 환경의 전기장을 더 잘 감지할 수 있으며, 포식성 말벌과 같은 포식자와 벌과 같은 생태적 파트너를 눈으로 직접 구분할 수도 있다. 두 동물 모두 정전기 전하에서 개별적인 패턴을 보인다.

아군과 적군을 구분하는 능력 또한 생존에 매우 중요하다. 따라서 연구진은 혹등쥐며느리의 두드러진 체형이 바로 이러한 목적을 위해 진화 과정에서 진화했을 것이라고 추측한다.

참고: Proceedings of the National Academy of Sciences, 2025;

doi: 10.1073/pnas.2505253122)

출처: University of Bristol