흉선, 암 종양에 대한 독특한 방어 세포 생성

- Jenner Nex

- 2025년 8월 18일

- 2분 분량

면역 기관, 킬러 세포 생산공장

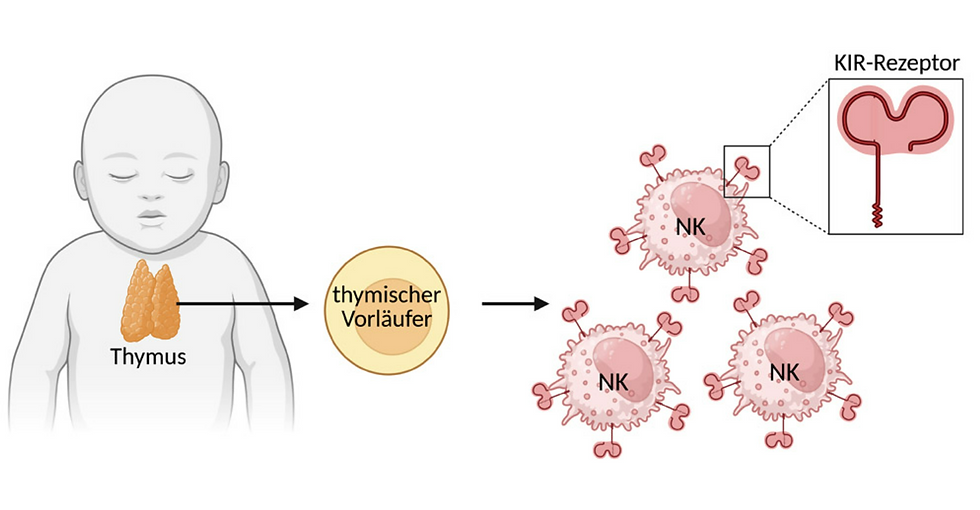

흉골 뒤에 위치한 흉선은 우리 면역 체계에 필요한 T세포를 공급할 뿐만 아니라, 연구자들이 발견한 것처럼 독특한 자연살해세포(NK세포)도 생성한다. 이 흉선 방어 세포는 골수나 림프절의 킬러 세포와 중요한 한 가지 특징이 있다. 바로 암세포에 의해 억제되지 않아 암종양을 효율적으로 공격하고 파괴할 수 있다는 것이다.

흉선은 우리 면역 체계에 중요한 기관이다. 골수에서 생성된 미성숙 T세포 전구체는 흉선에서 미래의 임무를 위해 준비된다. 이들은 성숙하여 다양한 유형의 T 방어 세포로 분화한다. 이러한 "훈련"은 주로 유년기에 이루어지기 때문에 흉선은 성인이 되어서는 필요 없는 것으로 여겨졌다. 하지만 이제 우리는 더 잘 알게 됐다.

독특한 킬러 세포의 미스터리

이제 오랫동안 과소평가되었던 이 기관이 새로운 놀라움을 선사한다. 이 연구의 원동력은 특정 유형의 자연살해세포(NK)의 기원을 찾는 데서 비롯되었다. T세포와 달리 NK세포는 선천 면역 체계에 속한다. NK세포의 주요 기능은 암세포와 바이러스에 감염된 체세포를 파괴하는 것이다. 이를 위해 모든 유형의 암세포와 바이러스 감염 세포에 존재하는 인식 특성을 활용하기 때문에 표적을 인식하는 법을 먼저 배울 필요가 없다.

이러한 NK세포 중 한 유형은 특별하다. 하인리히 하이네 대학교 뒤셀도르프의 율리안 라이스(Julian Reiß)와 그의 동료들은 "모든 인간 NK세포 전구체 중에서 NK세포는 표면에 KIR 수용체를 가지고 있지만 억제성 NKG2A 수용체는 가지고 있지 않은 자연살해세포로 발달하는 유일한 세포이기 때문에 독특하다."라고 설명했다. 이로 인해 이러한 NK세포는 암세포의 일반적인 억제 전략에 면역이 되면서도 암세포를 매우 효율적으로 인식하고 사멸시킬 수 있다.

그렇다면 이 강력한 항암 세포들은 어디에서 유래하는 것일까? 지금까지 새로운 NK 세포의 번식지로는 골수, 림프절, 간만이 알려져 왔다. 하지만 그곳에서 생성되는 킬러 세포에는 이러한 KIR+/NKG2A- 장치가 없다. 그렇다면 이 강력한 암 살상 세포는 어디에서 유래하는 것일까?

흉선, NK 세포의 번식지로 부상

이 미스터리를 풀기 위해 라이스(Reiß)와 그의 연구팀은 심장 수술 중에 장기 일부를 제거해야 했던 여러 영아의 흉선 샘플을 자세히 분석했다. 그리고 실제로 라이스 연구팀은 흉선 조직에서 다량의 NK 전구 세포를 발견했는데, 이는 예상치 못한 일이었다. 지금까지 흉선은 NK 세포 생성 장소로 알려져 있지 않았다. 하지만 NK 전구 세포의 엄청난 수는 이를 시사했다. 연구진은 "이들은 흉선 내 전체 면역 전구 세포의 약 90%를 차지한다"고 보고했다.

이후 연구팀은 세포 배양을 통해 이러한 NK 전구 세포가 암과 싸우는 KIR+/NKG2A- 킬러 세포로 발달할 수 있는지 조사했다. 실험은 그들의 의심을 확증했다. 라이스(Reiß)는 "KIR+ NK 세포의 발달은 흉선 전구 세포의 특별한 능력인 것으로 보인다"고 말했다. 연구 결과에 따르면, 이 NK 전구 세포는 독특하게 특화되어 있다. 흉선에서 발견되는 다른 전구 세포와는 달리, 이 세포는 T 세포를 생성하는 능력을 상실하고 KIR+ 킬러 세포로만 발달한다는 것이 연구진의 발견이다.

암 치료에 도움

이번 연구는 우리 몸에서 독특한 KIR+/NKG2A- 킬러 세포의 기원에 대한 미스터리를 해결하며, 흉선이 다시 한번 과소평가된 기관임을 입증했다. 흉선에서만 NK 세포가 성숙하며, 암 종양의 일반적인 억제 전략에 면역이 있다. 라이스(Reiß)와 그의 동료들은 "흉선의 면역 전구 세포는 독특한 표현형, 분자적, 기능적 특성을 가진 NK 세포의 저장고 역할을 한다"고 결론지었다.

이는 암 치료에도 흥미로운 연구다. CAR-T 세포의 오랜 활용 외에도, 자연살해세포를 이용한 면역치료법 또한 연구의 주목을 받고 있다. 초기 임상 연구에서 이러한 CAR-NK 세포가 혈액암을 비롯한 여러 질환 치료에 큰 잠재력을 지니고 있음이 이미 입증됐다. 이제 강력한 KIR+/NKG2A- 킬러 세포의 생성 장소와 방법이 밝혀짐에 따라, 실험실에서 더욱 쉽게 배양하고 적응시킬 수 있게 되었다.

참고: Science Advances, 2025; doi: 10.1126/sciadv.adv9650

출처: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf